Évaluation de la qualité écologique des estuaires

La directive cadre européenne sur l’Eau (DCE) établit un cadre réglementaire visant à préserver et restaurer les milieux aquatiques impactés par les activités humaines. La DCE fixe des objectifs d'atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines (ou de "bon potentiel" pour les masses d’eau fortement modifiées) en agissant sur les pressions, mais également des objectifs de non-dégradation de ce bon état.

Des critères spécifiques d'évaluation de la qualité des écosystèmes sont définis pour les eaux de transition par la DCE. Pour y répondre, des études sont menées au niveau national sur les estuaires de la façade Manche/Atlantique par l'OFB et ses partenaires.

Comment et avec quels outils évaluer la qualité écologique des estuaires ?

La DCE dans les eaux de transition

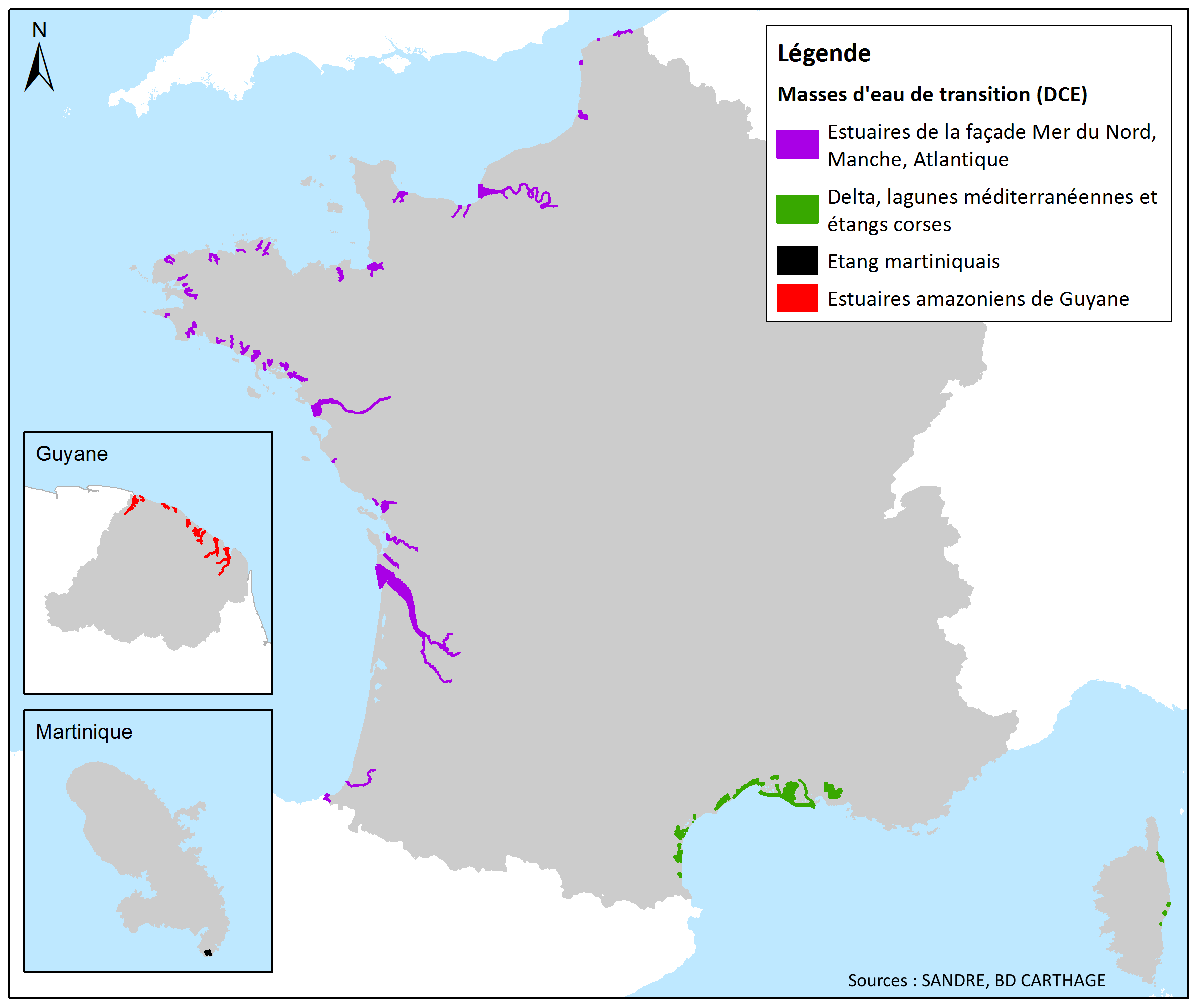

Masses d’eau de transition françaises

Masses d’eau de transition françaises

Les masses d’eau de transition(MET) regroupent les estuaires, les lagunes et les étangs connectés au milieu marin identifiés par la France. Le territoire d'action de la Coordination inter-estuaires cible les milieux estuariens de la façade Manche/Atlantique, à savoir 53 MET réparties sur 41 estuaires et 3 zones portuaires.

Eléments de qualité et règles d’évaluation

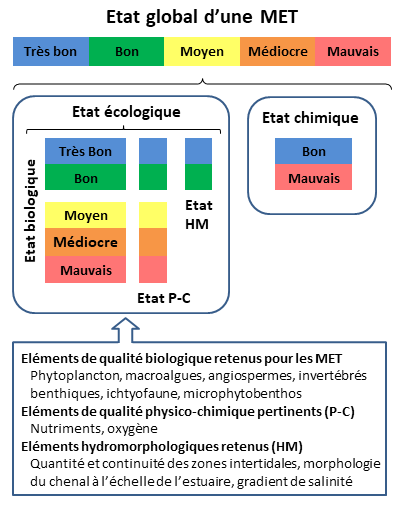

Pour évaluer l’état des MET, des critères de qualité ont été définis en distinguant l’état chimique de l’état écologique.

L’état chimique est basé sur l’analyse de substances dont les concentrations dans l’eau (53 groupes de substances) ou dans certains organismes vivants (11 groupes de substances) ne doivent pas dépasser des seuils. Des normes ou valeurs-seuils spécifiques aux eaux littorales sont fixées soit par la législation européenne (Normes de Qualité  Environnementales, NQE) soit au niveau national (Valeurs Guides Environnementales, VGE).

Environnementales, NQE) soit au niveau national (Valeurs Guides Environnementales, VGE).

L’état écologique est caractérisé par :

- l’état biologique ;

- l’état physico-chimique et l’état hydromorphologique (comme "support" à la biologie) : les conditions associées aux classes de qualité « bon » et/ou « très bon » doivent correspondre aux conditions de milieu nécessaires pour atteindre un bon ou très bon état biologique.

Ces éléments sont ensuite agrégés selon des règles d’évaluation fixées par l’annexe V.1.2 de la Directive 2000/60/CE.

L’état global d’une MET est défini par l’état le plus déclassant des états écologique et chimique.

Les résultats des dernières évaluations DCE par masse d'eau sont disponibles sur le site Envlit de l'Ifremer ou sur les sites des bassins hydrographiques (Agences de l'eau et DREAL des bassins).

Des outils en réponse à la DCE

Les spécificités des estuaires (fortes contraintes environnementales) rendent difficile le développement d’indicateurs permettant de distinguer les effets induits par les facteurs naturels, de ceux induits par les pressions anthropiques. Ces spécifictés et l'absence d'estuaires non perturbés complexifient la définition de conditions de référence au sens de la DCE.

Des indicateurs adaptés aux estuaires sont tout de même opérationnels notamment ceux basés sur les poissons, le phytoplancton (pour les estuaires non turbides), les angiospermes (herbiers à zostères), les macroalgues opportunistes (algues proliférantes à l'origine des marées vertes), les macroalgues intertidales sur substrat dur et les nutriments. Accès aux fiches indicateurs validés du Guide relatif aux règles d'évaluation de l'état des eaux littorales dans le cadre de la DCE (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2018).

Accès aux fiches indicateurs validés du Guide relatif aux règles d'évaluation de l'état des eaux littorales dans le cadre de la DCE (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2018).

Exceptés pour les poissons et les macroalgues intertidales, ces indicateurs ont été développés pour les eaux côtières, puis transposés ou adaptés aux eaux de transition. Pour les éléments de qualité restants (faune benthique, oxygène dissous, etc.), des travaux sont en cours dans le cadre de la Coordination inter-estuaires.

Qualité biologique des eaux de transition

Sélection d’un indicateur "invertébrés benthiques"

En l’absence d’outil opérationnel développé spécifiquement pour les MET françaises, l’Université de Bordeaux pilote en partenariat avec l’Irstea un projet de 2 ans (2017/2018), pour :

- tester les indicateurs DCE préexistants au niveau européen pour une application ou une adaptation aux MET françaises ;

- développer un indice de pression associé ;

- réaliser l'exercice d'intercalibrationde l'indicateur sélectionné tel qu’exigé par l'Europe.

Accès au rapport final

Accès au rapport final

Vers le développement d'un indicateur "microphytobenthos"

Vers le développement d'un indicateur "microphytobenthos"

Dans les estuaires turbides, le phytoplancton peut difficilement se développer par manque de lumière. Dans ce cas, le microphytobenthos (algues microscopiques incluant les diatomées et les cyanobactéries se développant sur un substrat) peut constituer un maillon essentiel de la chaîne alimentaire (producteurs primaires). Ces organismes microscopiques recouvrent les vasières et permettent de stabiliser ces habitats caractéristiques des estuaires.

En collaboration avec l’OFB, l'Université de Nantes étudie depuis 2014 la possibilité d’utiliser le microphytobenthos comme bio-indicateurs pour la DCE. Il est analysé à plusieurs échelles :

- à l'échelle locale : pour déterminer la sensibilité des espèces présentes aux modifications de leur environnement et à la pollution ;

- à l'échelle de l'estuaire : pour estimer par traitement d'images satellites, l'extension spatiale et la quantité de microphytobenthos présents sur les vasières.

Une base de données recensant les espèces rencontrées dans les estuaires a été élaborée à partir de données historiques. Elle sera mise à jour lors de la phase 2 du projet (2018/2021) avec des données plus récentes. La version 2017 de la base est accessible et peut être complétée par tout utilisateur. Les résultats de la phase 1 du projet restent à conforter avec de nouveaux tests (phase 2) pour aboutir à un bio-indicateur opérationnel.

Accès à labase de données version mai 2017 (format Access®)

Accès à labase de données version mai 2017 (format Access®) Accès au rapport de synthèse des résultats de l'étape 1 (2015/2017)

Accès au rapport de synthèse des résultats de l'étape 1 (2015/2017)

Qualité physico-chimique des eaux de transition

Vers le développement d’un indicateur DCE "oxygène"

Vers le développement d’un indicateur DCE "oxygène"

Des déficits en oxygène intenses et fréquents entrainent des perturbations plus ou moins importantes sur les organismes. Ils influencent donc la qualité biologique des estuaires.

Des travaux menés depuis 2014 par l’IRSTEA et en 2018, par l’Université du Havre, visent à développer un indicateur :

- en caractérisant les épisodes hypoxiques par leur intensité, leur durée et leur étendue à l’aide de données haute fréquence,

- en analysant les facteurs déclenchants ces phénomènes (pressions humaines, facteurs naturels) ;

- en déterminant des seuils de tolérance de certaines espèces, au manque d'oxygène en fonction des risques de perturbations physiologiques qu'elles peuvent subir.

Hypoxies dans les grands estuaires et effets sur quelques espèces piscicoles (2014)

Hypoxies dans les grands estuaires et effets sur quelques espèces piscicoles (2014)

Qualité hydromorphologique des eaux de transition

Classification en très bon état hydromorphologique et surveillance des eaux de transition

Classification en très bon état hydromorphologique et surveillance des eaux de transition

Une MET en très bon état hydromorphologique tel que défini par la DCE, doit correspondre "totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées" (Annexe V de la Directive 2000/60/CE). Pour réaliser cette classification, le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a analysé les pressions exercées sur les estuaires au travers de critères comme l’artificialisation (digues, ports, etc.), les perturbations du fond (dragage des sédiments, conchyliculture, etc.) et les modifications des apports en eaux douces et de sédiments (prélèvements d’eau, barrages, etc.). Rapport prochainement disponible

Rapport prochainement disponible Développement d’indicateurs DCE basés sur les paramètres Hydro-Morpho-Sédimentaires (HMS)

Développement d’indicateurs DCE basés sur les paramètres Hydro-Morpho-Sédimentaires (HMS)

Suite au projet Liteau III - BEEST, une étude en deux phases, coordonnée par l’Université de Bordeaux et l'Ifremer, a été menée en 2013/2015. La phase 1 a consisté en une sélection d'indicateurs jugés pertinents pour qualifier l’état HMS des estuaires et un inventaire des données HMS disponibles sur les petits et moyens estuaires.

Phase 1 : conceptualisation des indicateurs (Ifremer), inventaire des données HMS (Université de Bordeaux)

Phase 1 : conceptualisation des indicateurs (Ifremer), inventaire des données HMS (Université de Bordeaux)

La phase 2 a eu pour but de tester ces indicateurs pré-sélectionnés sur des estuaires dits "schématiques" et "réels" pour valider leur pertinence et leur applicabilité. Trois métriques ont été retenues suite à ces travaux.

Phase 2 : tests sur des estuaires schématiques (Ifremer), tests sur des estuaires réels (Université de Bordeaux).

Phase 2 : tests sur des estuaires schématiques (Ifremer), tests sur des estuaires réels (Université de Bordeaux).

A terme, l'objectif est d'aboutir à une description des grands types d'habitats (intertidaux et subtidaux) présents dans les MET, en distinguant les habitats naturels, des habitats modifiés par l'action humaine. Une analyse complémentaire avec des données plus fines (notamment bathymétriques) est en cours dans ce but.

Recensement des données topo-bathymétriques de base par la coordinatrice inter-estuaires (2018).

Recensement des données topo-bathymétriques de base par la coordinatrice inter-estuaires (2018).

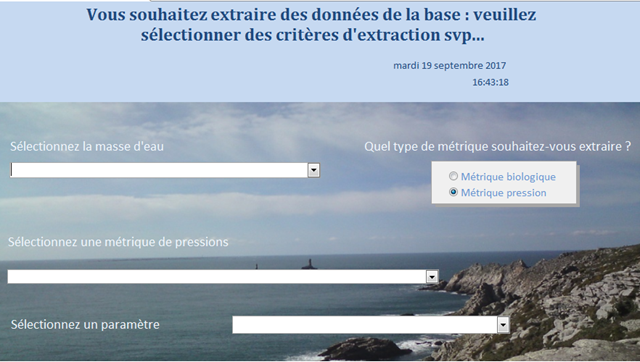

Constitution d'une base de données "Pression" nationale

Toute évaluation de la qualité d'un milieu au sens de la DCE doit tenir compte des pressions humaines exercées. La connaissance des pressions significatives, impactant la biologie, est nécessaire pour déterminer sur quel levier agir pour améliorer la qualité du milieu dégradé.

Une première base de données quantitatives des pressions anthropiques sur les eaux littorales Manche/Atlantique a été finalisée en 2015. Cette base rassemble uniquement des données à l'échelle nationale (par ex. les flux de nutriments mensuels déclarés par la France dans le cadre de la convention OSPAR). Certaines métriques agrégeant des données brutes sont également calculées.

Une première base de données quantitatives des pressions anthropiques sur les eaux littorales Manche/Atlantique a été finalisée en 2015. Cette base rassemble uniquement des données à l'échelle nationale (par ex. les flux de nutriments mensuels déclarés par la France dans le cadre de la convention OSPAR). Certaines métriques agrégeant des données brutes sont également calculées.

Cette base de données est vouée à être mise à jour, voire à évoluer pour mieux répondre aux besoins des partenaires nationaux et locaux. Accès aux rapports : synthèse bibliographique (2012), bancarisation et analyse descriptive des données (2013), synthèse d'étude (2014)

Accès aux rapports : synthèse bibliographique (2012), bancarisation et analyse descriptive des données (2013), synthèse d'étude (2014) Accès à labase de données "Pression" version 2015 (format Access®).

Accès à labase de données "Pression" version 2015 (format Access®).

Réseaux de contrôle de surveillance des eaux de transition

Pour calculer les indicateurs, des réseaux de surveillance (appelés réseaux de contrôle) sont mis en place par les Agences de l'eau et leurs opérateurs sur le terrain.

Les programmes de surveillance sont définis et mis en oeuvre à l'échelle de chaque district hydrographique et cela pour la durée d'un SDAGE soit 6 ans.

Il existe différents types de réseaux de contrôle au titre de la DCE: le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS), Opérationnel (RCO), d’Enquête (RCE) et Additionnel (RCA).

Consulter ici les SDAGE 2016-2021

Consulter ici les SDAGE 2016-2021

Pour avoir une vision à l'échelle nationale des suivis menés dans les MET de la façade Manche/Atlantique, une synthèse des réseaux de surveillance a été faite en 2014 (fréquence et localisation des suivis, protocoles d'échantillonnage, etc.). Cette synthèse concerne uniquement le RCS dédié aux suivis pérennes de l’état global des masses d’eau.

Pour avoir une vision à l'échelle nationale des suivis menés dans les MET de la façade Manche/Atlantique, une synthèse des réseaux de surveillance a été faite en 2014 (fréquence et localisation des suivis, protocoles d'échantillonnage, etc.). Cette synthèse concerne uniquement le RCS dédié aux suivis pérennes de l’état global des masses d’eau. Bilan des RCS à l'échelle nationale sur la période 2010-2015

Bilan des RCS à l'échelle nationale sur la période 2010-2015 Ce bilan fait état des suivis menés au cours du SDAGE 2010-2015. Les programmes et les protocoles employés ont partiellement évolué depuis, pour optimiser les réseaux ou intégrer de nouveaux suivis.

Ce bilan fait état des suivis menés au cours du SDAGE 2010-2015. Les programmes et les protocoles employés ont partiellement évolué depuis, pour optimiser les réseaux ou intégrer de nouveaux suivis.

Des informations sur les suivis mis en place pour 2016-2021 sont disponibles dans les arrêtés relatifs aux programmes de surveillance définis pour chaque bassin hydrographique ou sur le site Envlit. Arrêtés et annexes relatifs aux programmes de surveillance de l'état des eaux pour la période 2016-2021, pour : Artois-Picardie, Seine-Normandie, Loire-Bretagne et Adour-Garonne.

Arrêtés et annexes relatifs aux programmes de surveillance de l'état des eaux pour la période 2016-2021, pour : Artois-Picardie, Seine-Normandie, Loire-Bretagne et Adour-Garonne.

Toute la documentation

Evaluation de la qualité hydro-morpho-sédimentaire des eaux de transition de Métropole : application de l'indicateur hypsométrique | Rapport d'étude | octobre 2018

En réponse à la Directive Cadre sur l‘Eau, le Groupe de Travail Hydro-Morpho-Sédimentaire (GT HMS) a proposé et testé plusieurs indicateurs de qualité HMS dont l’indicateur hypsométrique. Ce dernier permet d’évaluer la proportion et la continuité amont/aval des habitats intertidaux et subtidaux des estuaires. Dans cette étude, l’indicateur hypsométrique a été appliqué sur les estuaires de la façade Manche/Atlantique.

Sélection d'un indicateur DCE "faune benthique invertébrée" adapté aux estuaires | Rapport d'étude | octobre 2018

Afin de faciliter la phase d’intercalibration des indicateurs demandée par la DCE, cette étude a pour objectif de sélectionner un indicateur faune benthique adapté aux estuaires français parmi ceux proposés par les états membres.

Comparaisons d'indicateurs de biodiversité, d'état écologique et de fonctionnement trophique dans les écosystèmes estuariens. Partie 1 : analyse des inidicateurs de biodiversité des assemblages de poissons | Rapport d'étude | mars 2018

Dans ce rapport, nous avons exploré les mécanismes qui contribuent à structurer la diversité dans les estuaires par le bais de différents indicateurs, ainsi que leurs liens avec le fonctionnement de l’écosystème.

Evaluation de l'état écologique des masses d'eau de transition dans le cadre de la DCE - Etude de la pertinence du suivi des peuplements du microphytobenthos estuarien - Rapport final | Rapport d'étude | janvier 2018

Ce rapport d’activité effectue la synthèse finale d’un projet qui s’articule autour de 2 axes : l’analyse de la composition spécifique du MPB, via l’étude des variations de la structure des peuplements le long de gradients de perturbation, pour développer un bio-indicateur ; et l’étude à macroéchelle de la distribution spatiale et de la biomasse de MPB à l’échelle de tout un estuaire par télédétection.

Définition d'une méthode d'évaluation DCE basée sur l'oxygène dissous et préconisations pour une stratégie de surveillance optimale des grands estuaires. | Rapport d'étude | octobre 2016

Le développement d'une méthode d'évaluation basée sur l'oxygène dissous en lien avec la biologie nécessite d'avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement biochimique des estuaires. Les travaux engagés par l'Irstea se sont donc concentrés en premier lieu, sur les grands estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde qui bénéficient de réseaux de suivi haute fréquence à partir desquels de précédentes études sur le sujet ont été menées.

Test des indicateurs hydro-morpho-sédimentaires pour l’application de la directive Cadre Eau dans les eaux de transition estuariennes | Rapport d'étude | septembre 2016

Ce rapport décrit les actions menées de Mars à Septembre 2015 sur le développement d’indicateurs hydro-morpho-sédimentaires pour l’application de la Directive Cadre sur l’Eau dans les eaux de transition estuariennes. Ces actions sont le prolongement des travaux conceptuels menés par l’Ifremer en 2014 (Le Hir et Bouvier, 2016), et visent à tester les indicateurs sur la base d’exemples d’estuaires réels.

Développement d'indicateurs hydro-morpho-sédimentaires pour l'application de la DCE dans les eaux estuariennes. Phase 2 : Tests des indicateurs sur des configurations d'estuaires schématiques (modélisation 3D) | Rapport d'étude | mars 2015

Les travaux réalisés en 2e année et synthétisés dans le présent rapport consistent à tester les indicateurs proposés sur des estuaires schématiques et à les calculer à l'aide d'un modèle hydro-sédimentaire 3D d'estuaire.

Réseaux de Contrôle de Surveillance des masses d'eau de transition de la façade Mer du Nord-Manche-Atlantique | Rapport d'étude | mai 2014

La synthèse effectuée a pour ambition de faire état du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) mis en place sur les masses d’eau de transition(MET) de la façade Mer du Nord/Manche/Atlantique au cours du SDAGE 2010-2015.

Développement d’indicateurs HydroMorphoSédimentaires pour les estuaires. Phase 1 : inventaire des données HMS disponibles sur les petits et moyens estuaires de la façade Manche-Atlantique | Rapport d'étude | décembre 2014

Ce rapport décrit les actions menées en 2013 et 2014 pour le développement d’indicateurs hydro-morpho-sédimentaires pour l’application de la Directive Cadre sur l’Eau dans les eaux de transition estuariennes. Ces actions sont complémentaires au travail conceptuel mené en parallèle par l’Ifremer, et visent à se doter de données concrètes sur l’hydromorphologie des estuaires français, dans le but de tester les indicateurs sur la base d’exemples réels.

Développements d'indicateurs hydro-morpho-sédimentaires pour l'application de la Directive Cadre Eau dans les eaux de transition estuariennes. Phase 1 | Rapport d'étude | février 2014

Cette étude s’intéresse principalement aux masses d'eau estuariennes, même si parfois certaines notions peuvent être appliquées aux zones lagunaires généralement classées en eaux de transition. L'état des masses d’eau est évalué à partir d’un ensemble d’éléments de qualité biologiques, physicochimiques, hydromorphologiques et chimiques.

Etudes méthodologiques développées à l’échelle nationale. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. Bilan | Rapport d'étude | février 2014

Ce document fait le bilan des 2 années de l’étude pluriannuelle destinée à caractériser la sensibilité de ces indicateurs biologiques vis-à-vis des différentes pressions anthropiques s’exerçant sur le littoral Manche-Atlantique.

Etudes méthodologiques développées à l’échelle nationale. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. Rapport final | Rapport d'étude | novembre 2013

Ce document compile 2 des livrables 2013 d’une étude pluriannuelle destinée à caractériser la sensibilité de ces indicateurs biologiques vis-à-vis des différentes pressions anthropiques s’exerçant sur le littoral Manche-Atlantique.

Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. Développement d’une base de données quantitatives sur les pressions anthropiques | Rapport d'étude | décembre 2012

Ce document compile 3 des livrables 2012 d’une étude pluri-annelle destinée à caractériser la sensibilité de ces indicateurs biologiques vis-à-vis des différentes pressions anthropiques s’exerçant sur le littoral Manche-Atlantique : l’objectif in fine est d’établir une relation quantitative et prédictive, statistiquement robuste, entre les indicateurs DCE utilisés sur la façade Manche-Atlantique française, et les différentes pressions anthropiques s’exerçant sur cette portion du littoral.

Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. Synthèse bibliographique | Rapport d'étude | juin 2012

Dans le cadre de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE), l’évaluation de l’état des eaux littorales est fondée sur la qualité chimique et sur la qualité écologique de chaque masse d’eau. Cette étude a pour objectif de caractériser la sensibilité des indicateurs biologiques vis-à-vis des différentes pressions anthropiques s’exerçant sur le littoral Manche-Atlantique.

Projet BEEST : Vers une approche multicriteres du Bon Etat écologique des grands ESTuaires - Synthèse du projet BEEST | Rapport d'étude | juin 2011

Le projet BEEST a pour objectif d’aider à la mise en oeuvre de la DCE en termes d’indicateurs de qualité, de surveillance et d’appréhension de la notion de bon état. La qualification du bon état ne peut se limiter à la seule dimension écologique. Elle doit prendre en compte la perception qu’en ont différents groupes sociaux. Les travaux ont montré l’intérêt de travailler sur des tendances à long terme du fonctionnement des estuaires.