Réseau Ongulés sauvages

Le réseau a pour but de récolter les informations utiles pour suivre les 14 espèces d’ongulés sauvages présentes en France hexagonale.

Espèces suivies

Le réseau a pour vocation principale le suivi patrimonial de toutes les espèces d’ongulés sauvages présentes en France hexagonale :

|

|

Objectifs

L’ensemble des données récoltées permet de mesurer de façon régulière des variables biologiques d’intérêt, telles que les aires de présence, les tendances d’évolution ou l’état de santé des populations d’ongulés sauvages en France métropolitaine. En parallèle, d’autres données connexes, telles les prélèvements cynégétiques ou les modalités de gestion des populations, sont régulièrement enregistrées.

Couplées avec d’autres variables d’environnement (structuration/déstructuration des habitats, corridors, connectivité spatiale inter-espèces, interactions espèces sauvages/espèces domestiques, hybridation, espèces natives/espèces exotiques envahissantes…) et utilisées pour des études plus finalisées, avec plus de 40 ans de suivi, les informations collectées constituent aujourd’hui un jeu de données incontournable dans un grand nombre de programmes de recherche de l’OFB et de ses partenaires.

Organisation des activités

Depuis 2003, les informations sont récoltées dans chaque département par deux interlocuteurs techniques, l'un de la Fédération départementale des chasseurs et l'autre du service départemental de l’OFB (soit environ 200 experts professionnels). Le réseau couvre l’ensemble de la France métropolitaine.

Quelques chiffres

- 14 espèces suivies

- Plus de 40 ans de suivis

- 50 cartes de répartition (entre 1994 et 2020)

- Plus de 280 cartes de tableaux de chasse (entre 1973 et 2020)

Historique et organisation du réseau

Créé en 1985 et administré par l’Office français de la biodiversité (OFB) depuis 2020, le réseau repose sur un partenariat avec la fédération nationale des chasseurs (FNC) et l’ensemble des fédérations départementales des chasseurs (FDC).

Contact

- Mail : reseau.ongules-sauvages (a) ofb.gouv.fr

- Adresse : Office français de la biodiversité - Réseau Ongulés sauvages, 18 rue principale, 67290 La Petite-Pierre

- Tél : 06 25 03 19 28

Ressources

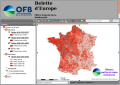

Répartition géographique des ongulés sauvages

Dataviz - Présence des ongulés sauvages en France | Dataviz | mai 2024

La présence de plus en plus visible des ongulés sauvages dans les forêts et montagnes françaises suscite des questions et des débats. Face à la méconnaissance de ces espèces par une grande part de la population et afin de partager les connaissances acquises depuis plusieurs décennies, l’OFB publie cette Dataviz pour apporter des informations sur leur répartition, l’évolution de leur zone de présence et les données de chasse dans l’hexagone.

Données cartographiques de suivi de la répartition des espèces (Carmen) | Page éditoriale

Le portail cartographique de données faune sauvage (Carmen) met à disposition les cartes dynamiques de répartition des différentes espèces suivies par l'OFB ou dans le cadre de réseaux de suivi de la faune qu'il coordonne. Elles sont réalisées à partir des données diffusables du système d’information géographique OFB.Pour chaque espèce, l'affichage est par défaut sur la dernière année disponible, et permet d'accéder aux années précédentes.

Les fiches de synthèse du suivi des ongulés sauvages | Page éditoriale

À travers ces 200 fiches, voici la synthèse de près de 35 ans de suivi sur 11 espèces d'ongulés sauvages, en termes de répartition, habitats, actions cynégétiques, méthode et état sanitaire.

Tableaux de chasse et bilan des prélèvements des ongulés sauvages

Les tableaux de chasse nationaux et départementaux (chiffres depuis 1973) et les bilans de prélèvements sont disponibles sous différents formats.

Tableaux et synthèses > Les espèces chassables / Ressources (ofb.gouv.fr)

Données cartographiques des tableaux de chasse > Cartographie Carmen OFB

Publications du réseau

Lettre d’information du réseau Ongulés sauvages | Page éditoriale

Publications dans la revue Faune sauvage

- Trente ans de suivi du cerf en France (1985-2015), Faune sauvage n°314, 2017

- Inventaire des populations françaises d’ongulés de montagne - Mise à jour 2016, Faune sauvage n°320, 2018

- La présence du daim et du cerf sika en France - Situation en 2018, Faune sauvage n°326, 2020

- Ongulés sauvages en captivité - Inventaire national, Faune sauvage n°297, 2012

- L’hybridation entre cerf sika et cerf élaphe, Faune sauvage n°321, 2018

Isard (Rupicapra pyrenaica pyrenaica) |

L'Isard est un ongulé sauvage des Pyrénées qui fréquente les habitats allant de l’étage montagnard à l’étage alpin, principalement à proximité des zones de fortes pentes et des falaises.

Dataviz - Présence des ongulés sauvages en France |

La présence de plus en plus visible des ongulés sauvages dans les forêts et montagnes françaises suscite des questions et des débats. Face à la méconnaissance de ces espèces par une grande part de la population et afin de partager les connaissances acquises depuis plusieurs décennies, l’OFB publie cette Dataviz pour apporter des informations sur leur répartition, l’évolution de leur zone de présence et les données de chasse dans l’hexagone.